2014.2.18

公開シンポジウム「グローバル化の中での金沢の食と生物多様性―地域の未来を金沢の食に託せるか?」に井村辰二郎がパネリストとして参加します

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)さまから、公開シンポジウムのご案内がありました。当社代表井村辰二郎も、パネリストとして参加します!

※チラシのダウンロードはこちらからどうぞ。詳細はこちら。

※参加ご希望の方は、主催のUNU-IAS OUIKまでお申し込みください。

※チラシのダウンロードはこちらからどうぞ。詳細はこちら。

※参加ご希望の方は、主催のUNU-IAS OUIKまでお申し込みください。

都市と生物多様性(CAB) 公開シンポジウム

「グローバル化の中での金沢の食と生物多様性―地域の未来を金沢の食に託せるか?」

加賀野菜は多くの人を魅了し、地元で生産される野菜の消費を伸ばしています。その背景には、加賀野菜の持つ"自然や文化が豊かな金沢"というイメージに加え、消費を支えてきた金沢の食文化がありますが、加賀野菜を生産している地域の自然や、農業生産と金沢の食文化との関係は、これまであまり意識されてきませんでした。

本シンポジウムでは、自然環境と文化の相互関係の豊かさである「生物文化多様性」について、OUIKの研究成果をもとに、農業生産とそれを担う地域の自然、消費地金沢の食文化の豊さ、今後の課題等について議論します。

○日程:2014年3月1日(土)13:30-16:30

○会場:金沢市文化ホール 大会議室(金沢市高岡町15-1)

○主催:国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)

○共催:金沢市

○後援:石川県

○言語:日本語

○プログラム

13:30-13:45 開会挨拶と趣旨説明

敷田麻実(国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)客員教授、北海道大学観光学高等研究センター教授)

13:45-14:30 基調講演

豊かな自然の恵み-金沢の食文化-

青木悦子(青木クッキングスクール校長)

14:30-15:00 コーヒーブレーク・展示紹介

15:00-16:30 パネルディスカッション

グローバル化の中での金沢の食と生物多様性―地域の未来を金沢の食に託せるか?

モデレーター:敷田麻実

パネリスト:青木悦子

榎本俊樹(石川県立大学生物資源環境学部食品科学科教授)

井村辰二郎(株式会社 金沢大地代表)

雅珠香(あすか)(フードアナリスト)

16:30 閉会挨拶 渡辺綱男 (UNU-IAS OUIK所長)

・・・転載ここまで・・・

■パネル展示:有機農業の意義と現状 (.pdf)

農業には千年以上続く歴史があり、また、千年先の子孫へ継承すべき産業でもあります。農業は、私たちの生命を維持する「食」の根幹を支えると同時に、田んぼの保水機能など、環境保全の役割も担っています。地球環境を守り、人を育む。この二つの大きな使命を同時に果たすことができます。

一方、農薬や化学肥料が長年使用された農地では、化学物質が蓄積され、農作物や周辺環境に影響が及ぶと指摘されています(※1)。化学肥料で土の力を奪い、土壌や水質を汚染したり、除草剤や殺虫剤などの農薬で周辺の生態系を破壊する ―― このような状態では、農業は、環境保全どころか自然破壊の原因となります。

環境に負荷を与える農業から、環境保全型の産業へ。そのひとつのアプローチとして「有機農業」が挙げられます。有機農業を推進する国際NGO「IFOAM (国際有機農業運動連盟)」では、有機農業を次のように定義しています(※2)。

「有機農業は、土壌・生態系・人々の健康を持続させる生産システムである。有機農業は、地域の状況に適合した生態的プロセス・生物多様性・循環に依存するものであり、悪影響を及ぼす投入物の使用を避ける。有機農業は、伝統・革新・科学を組み合わせて、共有の環境に利益をもたらすとともに、関係するすべてのものに、公正な関係や良質な生活を促進する。」

有機農業では、化学合成農薬や化学肥料を使用しないこと、および、遺伝子組換技術を利用しないことを原則とし、土や周辺の生態系の力を活かします。持続可能な有機農業は、土や水を守り、多様な生物が共生できる豊かな自然環境を維持するため、健全な生活環境づくりに資する取り組みであるといえます。

■有機農業の現状 ~農業全体に占める有機農業の割合~

農林水産省の資料によると、2010年国内有機農家数は約1.2万戸で、全農家数(約253万戸)に占める割合は約0.5%と推計されています(※3)。また、同資料によると、2009年国内有機農業の栽培面積は約1.6万haであり、農業全体の約0.4%にとどまっています(うち、有機JAS認証済は0.2%)。

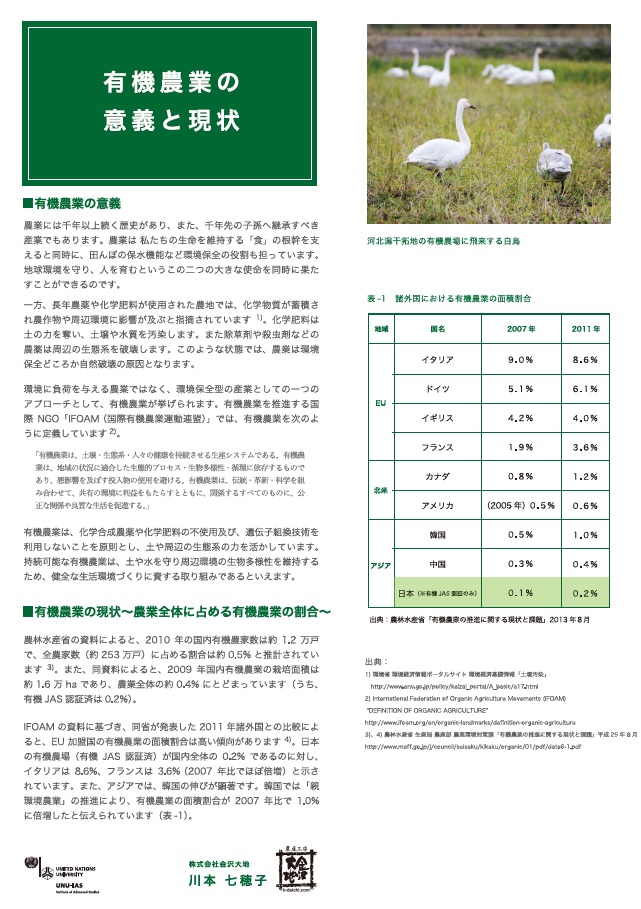

IFOAMの資料に基づき、同省が発表した2011年諸外国との比較によると、EU加盟国の有機農業の面積割合は高い傾向があります(※4)。日本の有機農場(有機JAS認証済)が国内全体の0.2%であるのに対し、イタリアは8.6%、フランスは3.6% (2007年比でほぼ倍増)と示されています。また、アジアでは、韓国の伸びが顕著です。韓国では「親環境農業」の推進により、有機農業の面積割合が2007年比で1.0%に倍増したと伝えられています(表-1)。

【出典】

1) 環境省 環境経済情報ポータルサイト 環境経済基礎情報「土壌汚染」

http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/A_basic/a17.html

2) International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)

"DEFINITION OF ORGANIC AGRICULTURE"

http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture

3)、4) 農林水産省 生産局 農産部 農業環境対策課「有機農業の推進に関する現状と課題」

平成25年8月

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/organic/01/pdf/data6-1.pdf